安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽省重點新聞門戶網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

安徽青年報官方網(wǎng)站

點亮一盞燈,照亮一大片 ——合工大“青年參與鄉(xiāng)村全面振興的路徑探索和實踐研究”團隊實踐紀(jì)實

為調(diào)研各類人才在農(nóng)村廣闊天地大展才華、大顯身手的現(xiàn)狀與路徑,合肥工業(yè)大學(xué)“青年參與鄉(xiāng)村全面振興的路徑探索和實踐研究”實踐團隊作為靈璧團縣委“揭榜掛帥”項目,分別從“體制型”“市場型”“混合型”三個維度對8位青年代表進行了實地采訪、現(xiàn)場調(diào)研。

燃紅色奉獻之燈,照共同富裕之路

朝陽初升,活力勃勃。青年人有干勁,有學(xué)識,為制度政策制定建言獻策;青年人有理想,有擔(dān)當(dāng),為鄉(xiāng)村振興奔波勞走。

圖 實踐團隊走在沙壩村調(diào)研路上

為更好地了解“體制型”青年是怎樣助力鄉(xiāng)村振興的,實踐團隊走進黃灣鎮(zhèn)政府對選調(diào)生金允達進行了采訪。在交談過程之中,團隊成員了解到在金允達剛來到政府工作時,黃灣鎮(zhèn)面臨著缺乏支柱產(chǎn)業(yè),村民們收入較低等問題。為解決上述問題,金允達打造黃灣特色互聯(lián)網(wǎng)矩陣,運用信息技術(shù)賦能農(nóng)產(chǎn)品銷售,利用抖音電商平臺為黃灣鎮(zhèn)及周邊地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品開拓市場,提升知名度,讓黃灣鎮(zhèn)的特色農(nóng)產(chǎn)品走出鄉(xiāng)鎮(zhèn),面向全國消費者。

為增加農(nóng)民收入,金允達開展公益崗助農(nóng)活動,實現(xiàn)了困難家庭收入提高和鄉(xiāng)村環(huán)境改善的雙贏局面。同時金允達還積極運用政策吸引人才,鼓勵更多的本地大學(xué)畢業(yè)生選擇留在鄉(xiāng)村。金允達充分利用政府資源和外部援助,積極構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò),尋求與企業(yè)的合作機會。

圖 團隊成員與金允達采訪交流

圖 團隊成員和采訪人員合照

砂壩村駐村第一書記萬代林從繁華的都市走到了還待振興的鄉(xiāng)村。新規(guī)整的柏油馬路,嶄新漂亮的幼兒園和小學(xué)、沉淀歷史底蘊的村史館、新奇有趣的田野輪胎雕塑......這些都是一棒接一棒駐村干部工作的印跡。

圖 團隊成員采訪砂壩村駐村第一書記萬代林

圖 萬代林書記在介紹村史館

團隊成員在與萬代林交流過程中得知他剛到砂壩村遇到最大的困難就是:鄉(xiāng)村如何振興,百姓怎樣富裕。“有了資金,鄉(xiāng)村的事就好辦了”,萬代林總結(jié)道。為幫助村民和村集體增收,沙壩村建起了蔬菜大棚,發(fā)展了草莓、黑花生等經(jīng)濟作物種植。有了產(chǎn)品怎么銷售又是一大難題,為解決這項難題,萬代林想到了當(dāng)下火熱的直播帶貨形式。但在曾經(jīng)較為封閉貧困的鄉(xiāng)村搞直播顯然不會順利,“基本是一個問題接著一個問題,都要花費心思解決”,萬代林說道。從搭建現(xiàn)代直播室,到親自挑選貨源,萬代林帶領(lǐng)著村“兩委”的同志齊心協(xié)力共同想辦法解決困難。如今,砂壩村直播間已經(jīng)設(shè)備完善,貨源豐富,相信未來一定可以成為鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展的一個重要平臺。

“小步快跑,遵循規(guī)律”是萬代林秉持的原則。 “腳下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情”是萬代林的精神食糧。這些話也給在場的每一位實踐團隊成員深深的震撼。

燃綠色創(chuàng)業(yè)之燈,照發(fā)展致富之路

千里駿馬,駢死槽櫪。青年有理想,有抱負(fù),苦于沒有大展拳腳的平臺。“市場型”青年代表湯獻義的成功是他與“青創(chuàng)空間”的雙向奔赴。靈璧團縣委以“開放、分享、創(chuàng)新、共贏”為理念,打造了“青創(chuàng)空間”,旨在為創(chuàng)業(yè)青年提供平臺支持。

“青創(chuàng)空間”負(fù)責(zé)人湯獻義在與團隊交流時說道,“這個平臺不僅解決了農(nóng)產(chǎn)品銷售的問題,更能為農(nóng)產(chǎn)品深加工實現(xiàn)效益最大化”。“積極探索,努力創(chuàng)新,反哺鄉(xiāng)村”是湯獻義一直以來的堅持。在采訪過程中,隊員了解到湯獻義積極探索鄉(xiāng)村農(nóng)產(chǎn)品的潛在價值,最終找到了何首烏、當(dāng)歸、太子參等具有高營養(yǎng)價值的中藥材,并加工為一些具有滋補效果的代餐化食品。湯獻義不僅實現(xiàn)了個人的富裕,也帶動了鄉(xiāng)村的經(jīng)濟發(fā)展,踐行了“先富帶后富”的初心。

圖 湯獻義接受采訪

燃藍色奮斗之燈,照村企合作之路

鄉(xiāng)村振興是青年與鄉(xiāng)村的雙向奔赴,傳統(tǒng)的思想觀念認(rèn)為,大城市機會多,更能嶄露頭角。但隨著脫貧攻堅的全面勝利,鄉(xiāng)村向越來越多的離家青年拋出了橄欖枝,鼓勵大家回鄉(xiāng)建設(shè)這個自己土生土長的地方。

團隊成員走進砂壩村,與砂壩村的后備干部王淑嫻、鄭酉康就砂壩鄉(xiāng)村振興的經(jīng)驗進行了交流。團隊成員了解到,王淑嫻在走出鄉(xiāng)村、大學(xué)畢業(yè)后先是來到上海,之后受到家鄉(xiāng)的感召回到自己的家鄉(xiāng)。從開始的投身脫貧攻堅到成為后備干部,王淑嫻積極推動公益崗建設(shè),將巡河、清潔道路等工作優(yōu)先安排給家庭困難的人群;同時,王淑嫻將農(nóng)戶的土地并在一起的“小田并大田”舉措緩解了村民的矛盾;將秸稈運至甘肅蒙古等地區(qū)販賣的處理方式使得原本廢棄的秸稈有了更多的附加值。

圖 王淑嫻接受采訪

團隊在與鄭酉康討論鄉(xiāng)村振興的路徑之時,鄭酉康的看法給了團隊成員新的啟示,鄭酉康認(rèn)為,沙壩村的發(fā)展是建立在本身的文化風(fēng)韻不變的情況下的。在日常的工作之中,鄭酉康積極解決村民的問題,他講到,“村中沒有大事,都是柴米油鹽,村中又都是大事,每一件事都關(guān)系到村民們的直接利益”。為了給砂壩村民創(chuàng)造更多的收入,鄭酉康投入到創(chuàng)業(yè)大軍之中,通過嚴(yán)格的選品,精心的運營,為砂壩村創(chuàng)造出一條電商致富的新道路。“這是第一次嘗試,我們也很緊張,但是作為青年干部,我們更應(yīng)當(dāng)沖鋒在前,為村民開好頭!”鄭酉康說道。當(dāng)晚,團隊成員受到鄭酉康的邀請加入到直播間,為鄉(xiāng)村振興做出自己的貢獻。

圖 團隊成員在直播間

鄉(xiāng)村全面振興任重道遠,青年建功立業(yè)土壤日漸肥沃。青年代表們把自身特長與當(dāng)?shù)靥厣嘟Y(jié)合,在全面推進鄉(xiāng)村振興中發(fā)揮著科技創(chuàng)新的“試驗田”、社會服務(wù)的“排頭兵”、鄉(xiāng)村建設(shè)的“催化劑”、現(xiàn)代管理的“智囊團”的作用和價值。青年們用紅色奉獻之燈,藍色創(chuàng)業(yè)之燈,綠色奮斗之燈,繪就鄉(xiāng)村七彩的畫卷,創(chuàng)造青年壯麗的篇章!通過調(diào)研,團隊成員對青年參與鄉(xiāng)村振興的路徑有了更加清晰的認(rèn)識。團隊成員也將以他們?yōu)榘駱樱瑸猷l(xiāng)村振興貢獻更多青春力量。

責(zé)任編輯:杜宇

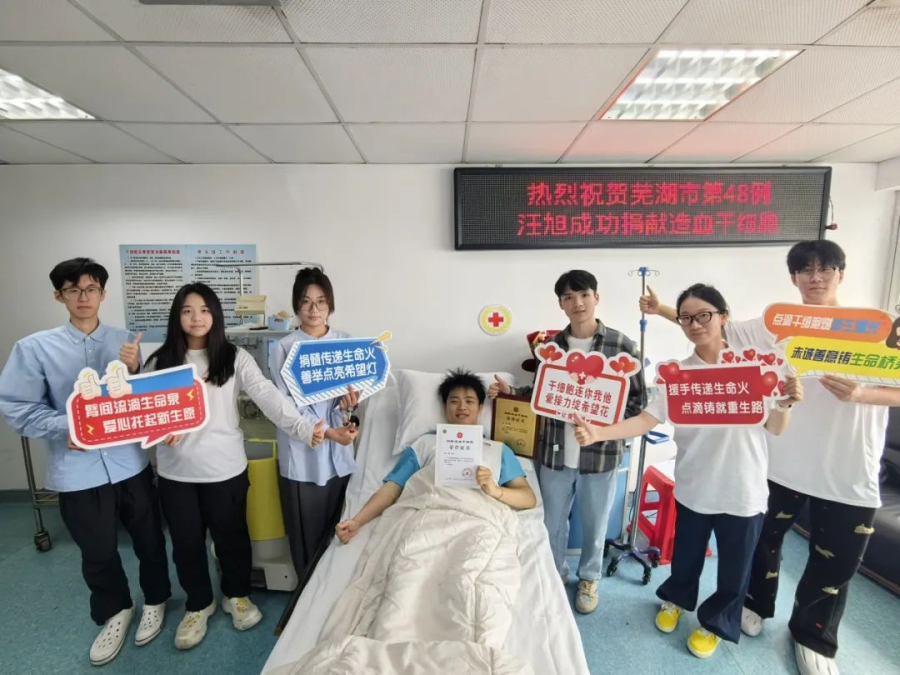

- 2025-07-02 皖南醫(yī)學(xué)院三學(xué)子接力傳遞“生命火種”

- 2025-07-02 八旬老黨員教師退崗不褪色

- 2025-07-01 阜陽市潁東區(qū)口孜鎮(zhèn)中心學(xué)校舉行慶祝中國共產(chǎn)黨成立104周年暨“七一”表彰大會

- 2025-06-30 小學(xué)生期末以“玩”代“考”花式闖關(guān)

- 2025-06-24 安徽醫(yī)科大學(xué)成立藥學(xué)科學(xué)學(xué)院

贊一個

贊一個