安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

“南陳北李”:歷史回音中無數人托舉起信仰

每年“七一”來臨之際,很多市民都會帶孩子走進北京李大釗故居,學習革命歷史。視覺中國供圖

“鐵肩擔道義,我們要成立自己的政黨;妙手著文章,我們要描繪中國新的航向。在北大紅樓,我們有了自己的思想;那思想,就是人民的夢想,就是中國的希望。我們把這夢想和希望,從北大紅樓帶到了嘉興南湖,帶到了那飄蕩的紅船上......”在北京大學百周年紀念講堂的舞臺上,飾演李大釗的00后李宸希身著長衫,攥緊絞刑架的鐵鏈,渾厚的嗓音穿透劇場。

臺下,李大釗的孫女李樂群淚光閃爍。這部由北京大學藝術學院師生原創的音樂劇《大釗先生》自2017年在北京大學首演后,受到觀眾熱捧,場場爆滿。而這8年來,幾乎每場公演都會迎來兩位特別的忠實觀眾——年過七旬的李樂群及其丈夫張建國,他們總會默默用鏡頭記錄下青年與革命先驅的對話。

“大釗先生說‘以青春之我,創建青春之家庭,青春之國家,青春之民族’,此時,我們就站在他曾經仰望的星空下,忽然懂得了何為平凡的偉大。”李宸希記得演出結束后李樂群給他的擁抱。他暗自許下心愿,要讓更多年輕觀眾從大釗先生的故事中汲取力量。

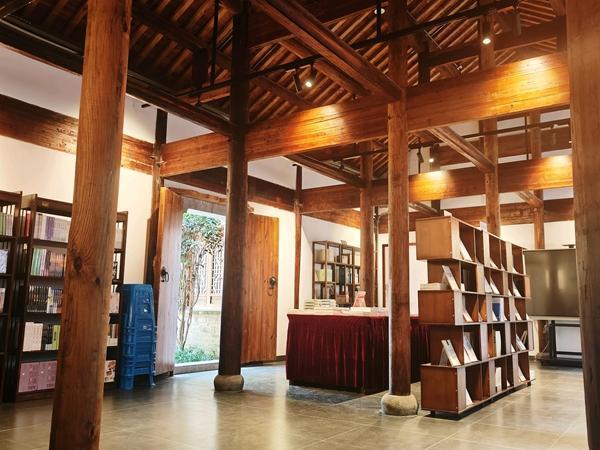

在安慶師范大學“延喬英才拔尖班”(以下簡稱“延喬班”)的課堂上,王紫悅同樣在尋找這種精神共振。不久前,她和同學們來到安徽省安慶市南水關巷的陳延年、陳喬年讀書處開展探訪紅色地標、尋訪烈士故事實踐活動。讀書處一樓的新青年書店,木質的書架依墻而立,整齊碼放著理論和文史類書籍,陽光透過院中老樹枝葉,從書店一側的窗欞斜灑進來,空氣中彌漫著紙張特有的、混合著墨香與時光的味道。

王紫悅指尖觸碰書頁,仿佛隔空觸碰先烈奮筆疾書時的滾燙信念。她激動地說:“那些年輕面龐的照片和簡樸的遺物,透著一份為信仰慷慨赴死的決絕。這里氤氳的,是求知的熱望,是獨立思考的勇氣,這份精神特質,從延年、喬年那一代‘新青年’開始,一直延續至今!”

安慶師范大學“延喬班”學生參觀陳延年、陳喬年讀書處。受訪者供圖

不同時代的“青春”在舞臺上相遇激蕩

1920年2月,北京至天津的官道上,一輛騾車裹著寒風緩緩前行。車篷內,陳獨秀頭戴氈帽、身穿棉袍,李大釗八字胡須、戴著寬邊眼鏡,二人喬裝成商人,躲避著北洋政府的追蹤。他們一路風塵仆仆,交換了關于建立中國共產黨的意見。中國共產黨的精神火種,在這顛簸的車廂里悄然點燃。

這場秘密護送,催生了“南陳北李,相約建黨”的歷史佳話。百余年后,這段歷史往事被搬到了《大釗先生》的舞臺上——李大釗的扮演者向圍坐的學生、工人們振臂高呼:“我們在北京大學成立了馬克思學說研究會,來共同研究和傳播社會主義思想。1920年,我送陳獨秀先生從天津轉道上海,我們商定了籌建中國共產黨的計劃。那年8月,陳獨秀在上海組建了中國共產黨第一個小組......”

李宸希始終記得,刑場上的大釗先生從容不迫,在生命的最后時刻,他高喊:“當明天的晨鐘響起,自由的曙光會出現,光明的未來會向我們招手;自由的曙光會出現,照遍我們的人民!”

為了演好這場戲,李宸希需要不斷揣摩李大釗臨刑前的心境。為此,他查閱了大量的資料,在讀到“黃金時代,不在我們背后,乃在我們面前;不在過去,乃在將來”時,李宸希頓悟,原來大釗先生沒有一絲恐懼。

舞臺上,李大釗從黑暗中隱去,年輕的同學們逐漸走到光里,李宸希說:“大釗先生毅然決然走向絞刑架,用生命點燃革命的火焰,因為他知道,未來將有無數人接力托舉起這份信仰。”

這種跨越時空的精神接力在延喬班同樣延續。陳延年、陳喬年是陳獨秀的長子和次子,兄弟二人青少年時代在安慶度過,都為革命獻出了年輕的生命。近年來,他們的故事被越來越多年輕人熟知。兩年前,安慶師范大學從該校馬克思主義學院思想政治教育專業學生中遴選組建延喬班,開設延喬革命事跡與大別山紅色文化專題、馬克思主義中國化與中華優秀傳統文化專題研究等交叉學科課程,定期帶領學生前往革命舊址、烈士陵園等場所沉浸式開展學習,已招收兩屆學生。

不久前,延喬班的同學們決定集體排演話劇《不朽的一課》。2024級學生劉詩語反復查閱資料,在了解到安慶籍烈士吳振鵬在獄中用稻草梗默寫《共產黨宣言》的故事時,她忍不住落淚:“他們胸中那份‘雖千萬人吾往矣’的堅定和擔當,那份‘砍頭不要緊,只要主義真’的赤誠,是照亮我們前路的燈塔。”

“一部劇,一群人,一場跨越百年的精神對話,能讓不同時代的‘青春’在舞臺上相遇、激蕩。”作為《大釗先生》的編劇和導演,北京大學藝術學院教授周映辰一直在思考,紅色主題劇目如何才能更好地呈現革命先烈的故事,喚起新一代青年的信仰覺醒。

在劇本里,李大釗不僅是慷慨赴死的革命者,更是穿梭于北大校園的“大釗先生”,是一個與學生朝夕相處、有血有肉的形象。絞刑架上的李大釗,與北大校園里探討“青春為何”的青年隔空對話;樂亭故居的丁香樹下,他對妻子趙紉蘭輕訴“此身付革命”的決絕;市井巷陌間,他俯身向工人詮釋馬克思主義的火光。周映辰說,大釗先生永遠值得敬仰,但我們更愿從平凡人的角度去描寫英雄,“只有這樣,才能讓他從教科書中走出來,住進青年心里”。

北京大學原創音樂劇《大釗先生》演出現場,營救大釗先生的師生與軍閥發生沖突。受訪者供圖

新一代青年成為歷史的解讀者

在北京大學藝術學院,很多學生都會吟唱《大釗先生》主題曲《你是一個樵夫》:你是一個樵夫,從黎明到黃昏,手中拿著斧頭在懸崖上揮舞。你是一個盜火者,從黎明到黃昏,獨自走在這崎嶇艱險的山路......

在鏗鏘有力的旋律中,劇中的大釗先生邁著蹣跚卻堅定的步伐走向絞刑架,而他的后肩出現一抹血染的紅。這也是該劇李大釗的首位扮演者蔡鵬印象最深的一幕。

作為北京大學藝術學院音樂劇專業畢業生,蔡鵬曾在劇中扮演大釗先生長達7年。他坦言,剛進劇組時,自己對李大釗的認知僅停留在教科書,直到走進位于河北樂亭的李大釗故居,見到屋內陳設的桌椅、板凳、頂箱立柜、板柜等簡單家具,他才“見”到了有血有肉的大釗先生,真正觸摸到歷史的溫度。

為還原歷史,周映辰曾多次帶領學生赴李大釗故居采風。后來,院中那株李大釗手植的丁香樹成了劇中最重要的情感紐帶——在紫丁香的布景旁,大釗先生與夫人趙紉蘭深情對望,與孩子們互訴真情。

從舞臺聚光燈到歷史發生地,革命英烈從歷史深處走來,以鮮活的形象點亮青年學子心中的信仰明燈。

平時,班名中的“延喬”二字時刻提醒著王紫悅:兩位烈士正是從安慶這片熱土走出去的。她覺得,紅色思政教育在延喬班尤其“有根”。比如,同學們走在安慶宜城老街的青石路上,觸摸著斑駁的老榆樹,聆聽講解員講述延喬兄弟少年求學的故事,歷史仿佛活了起來。在安慶市革命紀念館,看著一份份發黃的安慶本地志士的遺書、家信,能體會到革命先驅對家國的深情與擔當。

“通過劇目演繹和實地走訪,革命先烈復活、重現在當代青年學子的生活和情感中。”這讓周映辰格外感動。這些年,她帶領北京大學的師生們陸續創排了《元培校長》《大釗先生》《愚公移山》等大型音樂劇。久而久之,她發現,學生接下角色之后,不是先去排練廳,而是去圖書館查閱文獻做功課。“不同于一般的文獻閱讀,這些年輕人會帶著角色意識沉浸式地學習,深挖劇中人物的精神風貌和思想內涵。而且,作為當代的北大學生去演繹百年前的北大故事和人物的榮譽感,會讓他們更加勤奮刻苦地排練。”

談起學生們的變化,2023級延喬班輔導員、思政課教師曲凱梁同樣感慨。他向記者介紹,延喬班扎根紅色熱土,大別山精神、陳延年陳喬年等英烈事跡,都是生動的教學內容;“行走的思政課”引導青年學子在學思踐悟中筑牢信仰之基、厚植家國情懷,在躬身實踐中,深化情感認同、激揚使命擔當。

每年國慶節,安徽合肥延喬路上都會擺滿鮮花。視覺中國供圖

從“知曉歷史”走向“踐行信仰”

“吾愿吾親愛之青年,生于青春死于青春,生于少年,死于少年也。加以努力,進前而勿顧后,背黑暗而向光明,為世界進文明,為人類造幸福......”

不久前,《大釗先生》劇組的全體師生奔赴河北省樂亭縣。在李大釗紀念館前,師生們齊誦《青春》的聲音回蕩耳畔,仿佛在與歷史的回音、北大的音樂劇舞臺共振。演出8年來,這段李大釗寫于1916年的吶喊,是劇組所有人必須要記住的一段詞。

對于劇中敲更人的扮演者、北京大學藝術學院研究生岳云川來說,這種情感共振來得更加熱烈。“我從一名旁觀者逐漸轉變為革命精神的見證者。”岳云川告訴記者,他本人和角色相差了幾十歲,為演活這位底層老人,他最初只是機械模仿佝僂姿態——刑場戲時縮著脖子偷瞄絞刑架,連目光都刻意渙散。“那時我只是歷史的看客。”他說。

后來,為了捕捉當時情境下勞苦大眾的真實生活,岳云川反復研讀李大釗所寫的《庶民的勝利》等篇章。如今,他在舞臺上呈現的角色會隨著劇情推進,目光炯炯地跟隨著大釗先生的身影,感其所感,怒其所怒。

岳云川說,演繹李大釗的故事,既是對歷史的致敬,也是對時代責任的反思。“這種經歷讓我們從‘知曉歷史’走向‘踐行信仰’,從‘演繹他人’回歸‘審視自我’,最終在實踐中完成對大釗精神的繼承與發揚。”

周映辰稱之為“歷史在場感”,而這種“在場感”終會轉化為文化自覺。比如,有的觀眾在絞刑架前潸然淚下,甚至還有很多學生在觀看演出后,主動提交入黨申請書。

從“被感動”到“去行動”,新一代青年正完成一場跨越百余年的“南陳北李”精神接力。

安徽安慶新青年書店一角。受訪者供圖

在延喬班經過一年多的學習,王紫悅經常思考:革命先烈們的堅毅品格,何嘗不是這種堅韌、進取、重義的皖江文化在新時代的升華?“我們不僅要守護好文化根脈,更要從中汲取精神力量,接過先烈們點燃的火炬。這份沉甸甸的責任感,是延喬班賦予我最大的精神財富。”作為延喬班班長,王紫悅對傳承的責任有了愈發具體的認識,她覺得,這種沉浸式的本土紅色教育,比任何說教都更能觸動人心。

今年3月,在獨秀園開展宣講活動時,劉詩語凝視著陳獨秀《敬告青年》手稿上的字跡,仿佛觸摸著百余年前青年們熾熱的心跳。她說:“這些經歷讓我明白,要想做好紅色教育,必須在感知文化和歷史細節中激活精神基因。作為思政方向的師范生,我們要成為紅色基因的‘點火者’,讓信仰的力量在新時代綻放光芒。”

讓李宸希備受觸動的是,當演員們在唱到《建黨》時,大釗先生雙手高舉,眼神中滿是對革命理想的堅定。他說:“那一刻,我仿佛看見百余年前的騾車正穿越時空而來,陳獨秀先生和李大釗先生的目光越過戰火紛飛的年代,與我們這些在劇場里、在校園里、在紅色場館里的年輕人遙遙相望。從北大講堂到南湖紅船,我們希望能帶著這份沉甸甸的責任和傳承,書寫這個時代‘青春’。”

中青報·中青網見習記者 許子威 記者 王海涵來源:中國青年報

2025年06月29日 04版

責任編輯:杜宇

- 2025-07-01 情況通報

- 2025-07-01 合肥高新區:以“智綠共生” 獻“高新力量”

- 2025-07-01 文旅新探|暑期出游正當時:在皖南革命舊址解鎖“紅色之旅”

- 2025-07-01 產業振興:安徽援藏工作隊助力高原特色項目發展

- 2025-07-01 賡續紅色血脈 激發奮進力量

贊一個

贊一個